特朗普为何解密肯尼迪遇刺档案,是“揭露真相”还是“打击异己”?

当地时间2025年1月23日,美国总统特朗普签署行政令,将解密有关美国前总统约翰·肯尼迪、前参议员罗伯特·肯尼迪以及民权领袖马丁·路德·金遇刺案的相关机密文件。

针对约翰·肯尼迪遇刺案,在行政令发布之日起15天内,美国国家情报总监和司法部长将与总统国家安全事务助理和总统顾问协调,向总统提交一份“全面、完整地公布相关记录”的计划。对于罗伯特·肯尼迪遇刺案和马丁·路德·金遇刺案,时间限制为45天。

特朗普在行政令中明确表示,继续删除和保留与约翰・F・肯尼迪总统遇刺有关的信息记录不符合公众利益,这些记录早就应该公布。他还提到,尽管没有任何国会法案指示公布与罗伯特・F・肯尼迪和马丁・路德・金遇刺有关的信息,但他认定,公布联邦政府掌握的与上述每起刺杀事件有关的所有记录也符合公众利益。

特朗普在2017-2021年第一任期内,曾考虑根据1992年《肯尼迪遇刺档案记录收藏法案》公开肯尼迪遇刺案的档案,但遭到中央情报局(CIA)和联邦调查局(FBI)等情报机构的强烈反对。时任中央情报局局长迈克·蓬佩奥等国家安全官员认为此举“有损国家安全”,担心解密会暴露敏感的情报来源和工作方法,对美国的国家安全造成潜在威胁等。极力劝阻特朗普,最终使得解密计划受阻,仅部分文件得以解密,而剩余文件的全面公开则被多次推迟。

2024年,特朗普在竞选期间以及当选后的一系列表态,再次将肯尼迪遇刺案档案解密一事推到了风口浪尖。2024年10月25日,特朗普在一档播客节目中谈及此事,他回忆起当初受到的反对压力,同时也坚定地承诺,若再次当选,定会将这些档案公之于众。

拜登在其总统任期内对解密肯尼迪遇刺档案的态度是选择推迟发布。据公开信息显示,拜登政府没有推动全面解密相关档案,而是维持了对这些文件的保密状态。

当地时间2025年1月19日,也就是就职前一天,特朗普在就职前集会上发表讲话,称将在“几日内”公布美国前总统约翰・F・肯尼迪、其弟弟罗伯特・F・肯尼迪以及民权运动领袖马丁・路德・金遇刺案和“其他公众高度关注话题”相关全部剩余档案。

特朗普在签署行政令后,指示助手将用来签署该命令的钢笔送给了小罗伯特·肯尼迪。小罗伯特·肯尼迪是罗伯特·肯尼迪的儿子、约翰·肯尼迪的侄子,也是特朗普提名的卫生与公共服务部长。

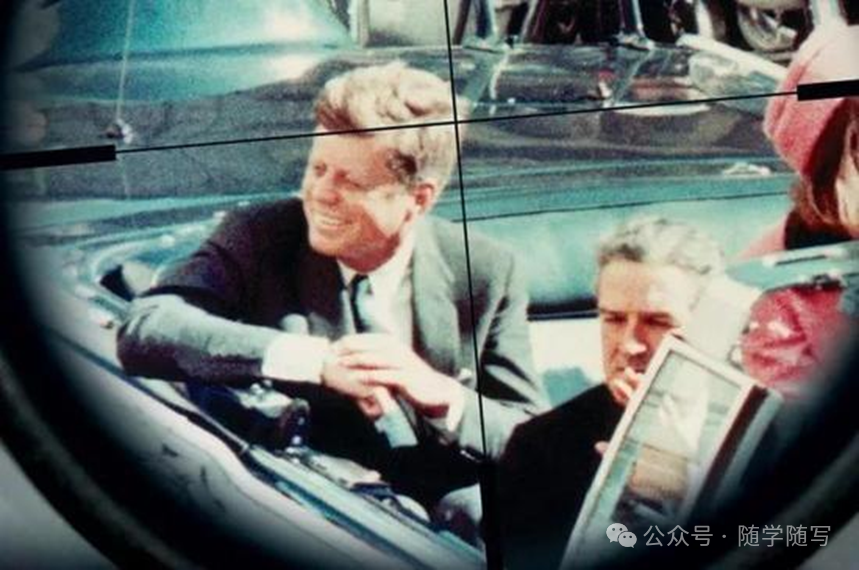

1963年11月22日,那是一个阳光明媚的日子,却成为了美国历史上最黑暗的时刻之一。时任美国总统的约翰・菲茨杰拉德・肯尼迪,在德克萨斯州达拉斯市进行竞选活动时,乘坐敞篷轿车缓缓驶过迪利广场。中午12点30分,肯尼迪的车队驶过达拉斯市区的埃尔姆大街,在得州教科书仓库附近,肯尼迪遭枪击,一颗子弹从他后颈穿过,紧接着凶手又射出第二和第三枪,第二颗子弹击中得州州长,第三颗子弹打碎肯尼迪半边头骨。尽管紧急送往医院抢救,最终还是因伤势过重不治身亡,这一事件震惊了全世界。

案发后70分钟,警方逮捕嫌疑人奥斯瓦尔德,搜出一把枪,经对比后确认击中肯尼迪的子弹从这把枪射出,但奥斯瓦尔德一再否认自己是凶手,两天后,他在警方准备将其送往监狱时,在众目睽睽下遭到另一枪手杰克·鲁比的刺杀,临死前他仍声称自己是“替罪羊”。而鲁比也在1967年因患肺癌死于医院,临死前声称被人下毒。

为了查明真相,美国政府成立了以最高法院首席大法官厄尔・沃伦为首的沃伦委员会。经过长达10个月的调查,委员会于1964年9月发布了沃伦报告,认定奥斯瓦尔德是单独行动的凶手,不存在任何阴谋或其他同谋。

然而,据统计,在肯尼迪死后3年,共有18个出现在枪杀现场或与此案有直接关系的关键证人相继死亡,这就非同寻常。

在接下来的几十年里,各种阴谋论甚嚣尘上。有人提出“第二名枪手”理论,一些目击者声称在迪利广场的草丘上看到了第二名枪手的身影,他们认为除了奥斯瓦尔德之外,还有其他枪手参与了刺杀行动;“CIA阴谋论”也广泛流传,奥斯瓦尔德曾在CIA的监视之下,而CIA内部也存在许多与肯尼迪关系紧张的势力,因此一些人认为,中央情报局(CIA)可能与刺杀案有关;还有“黑帮报复论”,由于肯尼迪政府曾大力打击黑帮势力,一些人认为,黑帮可能为了报复而策划了刺杀行动。此外,还有人将怀疑的矛头指向了苏联、古巴等外部势力,甚至有荒诞的说法称“外星人”也参与其中。

2017年,美国政府解密了一批与肯尼迪遇刺案相关的文件,这些文件揭示了一些新的细节,但并未完全解开谜团。许多当年的目击者仍然坚持自己的说法,认为刺杀案背后存在更大的阴谋。

肯尼迪遇刺案不仅对美国的政治格局产生了深远影响,也成为了美国社会文化的一部分。它被无数次改编成电影、电视剧、小说,持续引发公众的关注和讨论。在民众心中,这起案件早已超越了单纯的刑事案件范畴,成为了一个象征,代表着对权力、阴谋和真相的探寻。

特朗普为何解密肯尼迪遇刺档案?

其背后有着复杂而深刻的政治考量。从塑造独特政治形象的角度来看,特朗普一直以“政治outsider”的姿态出现在美国政治舞台上,他试图打破传统政治精英的束缚,展现自己与众不同的行事风格。肯尼迪遇刺案作为美国历史上最具争议和关注度的事件之一,长期以来一直吸引着民众的目光。特朗普选择解密这一案件的档案,无疑是向民众传递一个信息:他敢于挑战那些长期以来被隐藏的秘密,敢于揭开历史的真相,哪怕这些真相可能会触及到一些强大势力的利益。这种行为能够让他在民众心中树立起一个“真相追寻者”的形象,与那些被认为是遮遮掩掩、维护既得利益的传统政客形成鲜明对比。

在争取选民支持方面,这一举措也有着重要意义。肯尼迪遇刺案涉及到美国民众对历史、正义和权力的深刻思考,许多人对案件的真相有着强烈的好奇心和执着的追求。特朗普承诺并最终签署行政令解密档案,能够满足这部分选民的心理需求,让他们感受到特朗普是真正站在民众的立场上,为他们所关心的问题努力。特别是在竞选期间,这一承诺成为了他吸引选民的有力工具。那些对政治现状不满、渴望看到改变的选民,以及对肯尼迪遇刺案充满兴趣的选民,都可能因为特朗普的这一举措而将选票投给他。

从美国政治格局和两党关系的层面来看,特朗普的解密行为也可能产生潜在影响。一方面,肯尼迪遇刺案的背后可能涉及到一些政治势力和利益集团,解密档案可能会揭开一些不为人知的秘密,引发政治上的震动和争议。这有可能打破现有的政治平衡,使得一些政治势力之间的矛盾进一步激化。另一方面,肯尼迪家族是民主党的重要政治力量,特朗普将签署解密行政令的钢笔赠送给小罗伯特・肯尼迪,这一举动被视为他试图拉近与肯尼迪家族关系的信号。通过这种方式,特朗普或许希望在两党关系中寻求一些突破,为自己在政治上争取更多的支持和空间。在当前美国两党对立日益严重的政治环境下,这种行为可能会引发一系列连锁反应,改变政治博弈的格局。

然而,这一行为也引发了一些质疑,有人认为特朗普此举只是为了利用民众对历史真相的渴望来达到自己的政治目的,真正的历史真相或许并不会因为这些档案的解密而完全浮出水面。

美国政治中不同派别之间的权力斗争一直存在。特朗普所在的共和党与民主党以及其他政治势力之间存在着复杂的利益关系和权力争夺。约翰·肯尼迪在任期间,在古巴导弹危机、民权运动等问题上的决策和行动,触动了部分利益集团的利益。有观点认为,其遇刺可能是某些利益集团为了维护自身利益、消除政治威胁而策划的行动。罗伯特·肯尼迪在政治上同样有自己的主张和抱负,他积极推动一些社会改革和政治变革,可能因此得罪了一些势力,从而成为被打击的对象。通过解密肯尼迪遇刺案档案,如果其中涉及到一些与民主党或其他政治势力相关的敏感信息,可能会对这些势力造成一定的冲击,从而达到打击对手、巩固自己政治地位的目的。