《红楼梦》的作者真是赌对了,刚入关的满洲人读不懂,不明白此书处处都在唤醒民族精神、呼吁驱逐鞑虏

正气歌声

2022-11-14

show 2112 reply 0

关于《红楼梦》的作者,只要稍有点历史和文化常识的人,也知道其作者应该是明代遗民中的一位大文豪,只有这样的人才能够写出《红楼梦》这样的惊天巨作。然而,如今却有一些人,偏偏认为《红楼梦》是满人所写,认为这是满族文化的体现。

(简直就是胡言乱语)

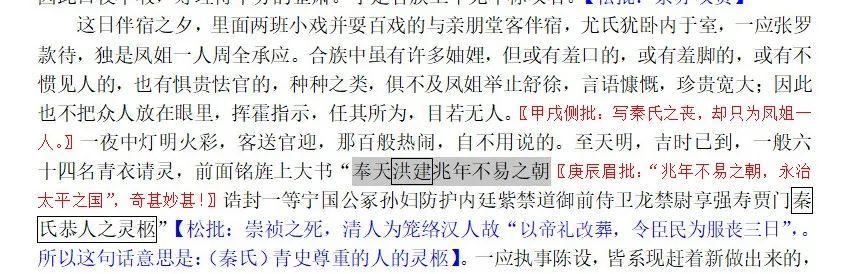

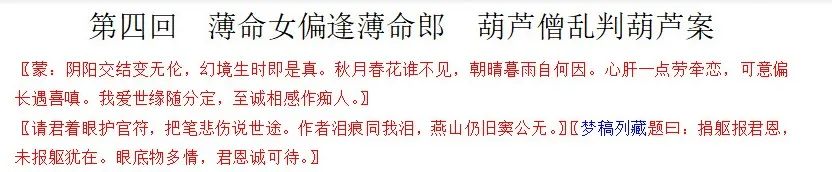

对于刚入关的满洲人来说,恐怕读懂都成问题,更谈何写作呢?《红楼梦》的字眼行间,充满了对故国的怀念,想要唤醒民族精神,呼吁大家驱逐鞑虏、恢复中华。其中有许多典故,我们华夏子民能够懂得,但满洲人是绝对理解不了的。请君着眼护官符,把笔悲伤说世途。作者泪痕同我泪,燕山仍旧窦公无。最后一句“燕山仍旧窦公无”就很是让人费解,清廷估计一直没有能够读懂。

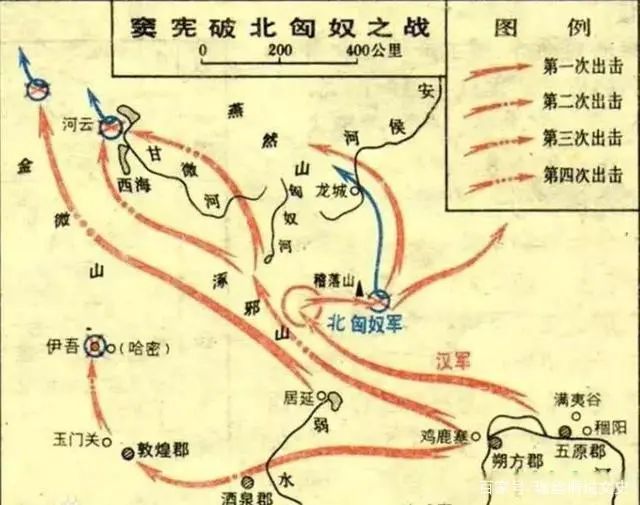

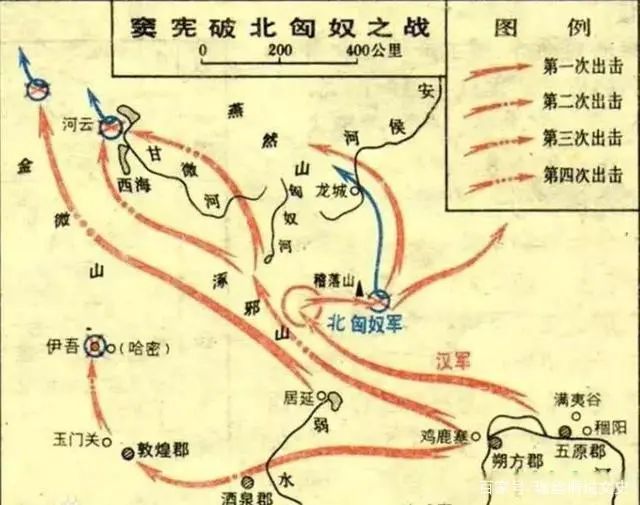

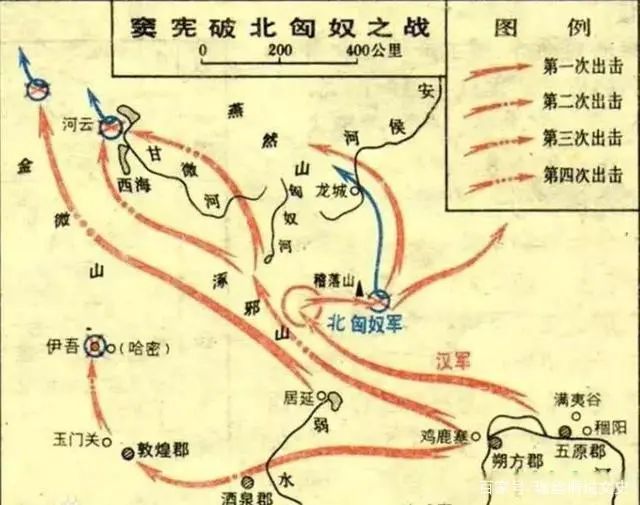

当看到这句的时候,估计许多人都会想到《三字经》中的“窦燕山,有义方。教五子,名俱扬”,于是他们以为自己读懂了,并且沾沾自喜。其实如果对历史相当熟悉,就应该知道在这里,作者化用了“燕山勒功”的典故,是讲东汉名将窦宪大破北匈奴,追击三千余里,平定漠北,在燕然山的摩崖上刻石记功。

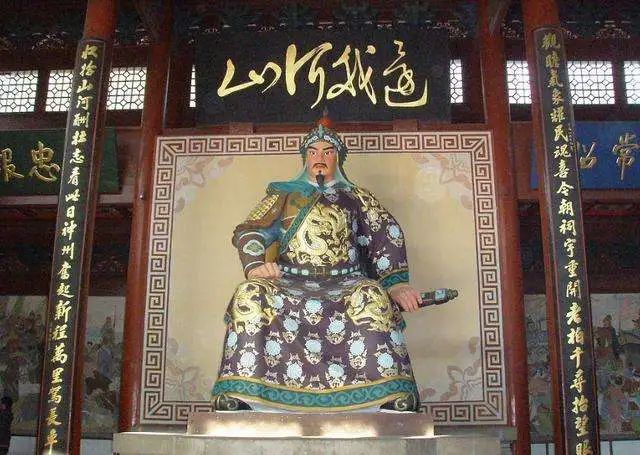

(东汉名将窦宪大破北匈奴,在燕山上刻铭纪念,史称“燕然勒石”)

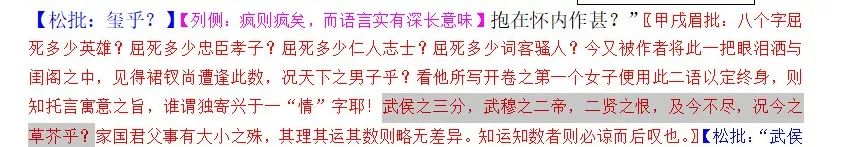

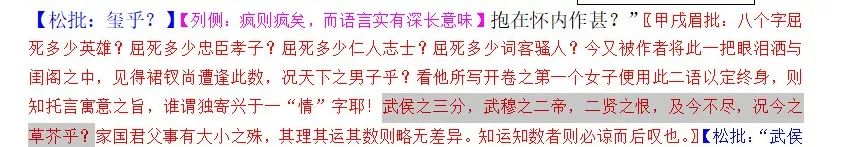

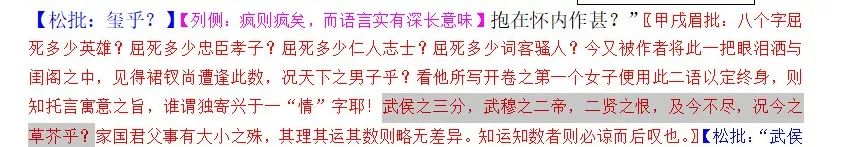

这一壮举,又被称为燕山勒石,历朝历代被无数人所津津乐道。和霍去病一样,窦宪也是冠军侯,他的“燕山勒石”是可以和霍去病“封狼居胥”相提并论的大功。然而其人品恶劣,而且并非善终,所以历朝历代只记其功劳,都在刻意忘记其人的存在。范仲淹也曾引用这个典故,在《渔家傲》这首词中写道,“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”。而《红楼梦》此处的“作者泪痕同我泪,燕山仍旧窦公无”是批书中的感慨,汉家再无窦宪这样的名将,能够驱北胡三千余里,勒燕山以记其丰功伟绩。刚入关的满洲人,不了解华夏历史,不明白华夏典籍,他们根本不可能读懂这首诗的含义,否则这样的诗句根本逃脱不了文网!一次是在甲戌本的第一回的眉批,“武侯之三分,武穆之二帝,二贤之恨,及今不尽,况今之草芥乎?”

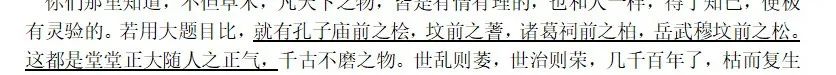

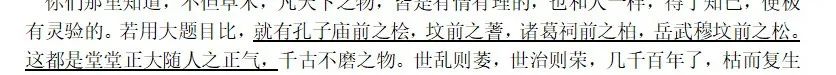

另一次是在七十七回中,“若用大题目比,就有孔子庙前之桧,坟前之蓍,诸葛祠前之柏,岳武穆坟前之松。这都是堂堂正大随人之正气,千古不磨之物。”

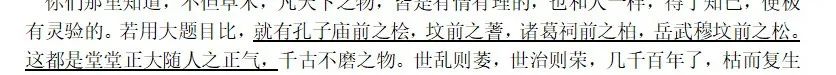

在历史上,岳飞和诸葛亮并无什么交集,但作者为何将他们二人相提并论呢?原因很简单,满清的前身是“金”(史称后金),岳飞所抗的也是“金”。所以,只要一提到岳飞,我们就会想到抗金。 (一提起岳飞,我们就会想到抗金,需要知道清也是金(后金))而诸葛亮也早就成为了我们民族的一个精神象征,他一生矢志“恢复汉室,还于旧都”(《出师表》)。作者当然也希望国人能够一起“恢复汉室,还于旧都”。在我们文化中,诸葛亮早已是“兴汉”的象征。

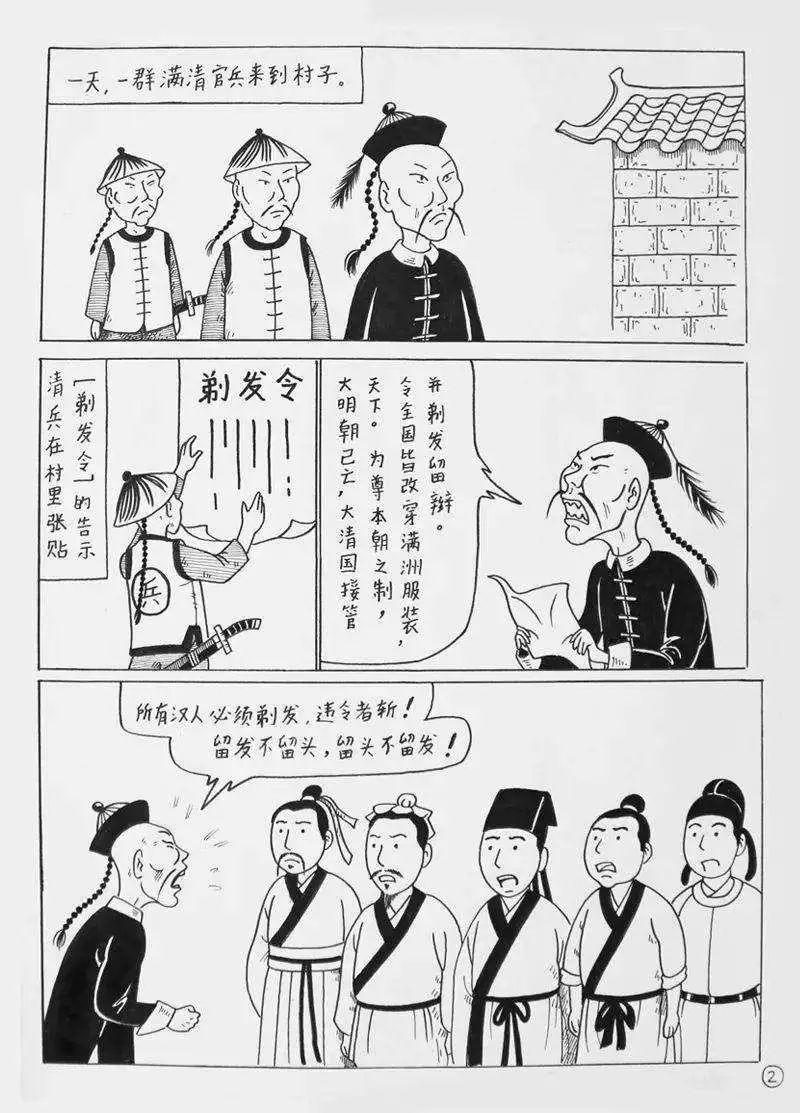

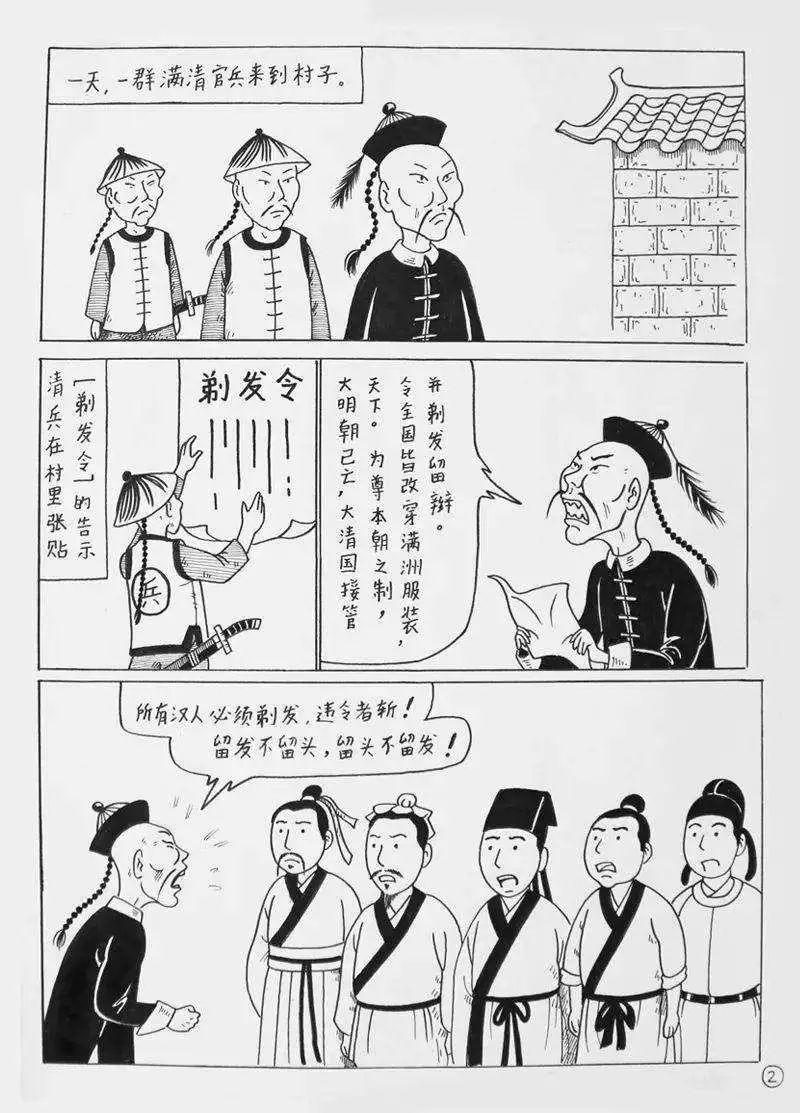

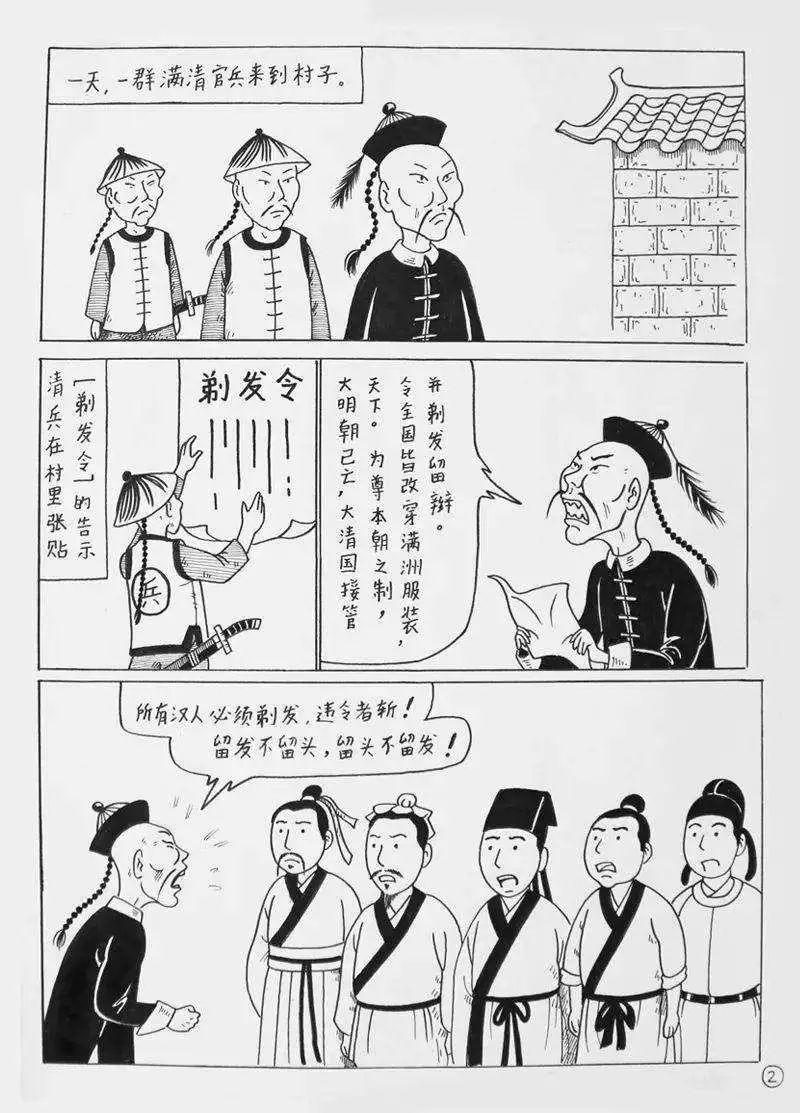

(一提起岳飞,我们就会想到抗金,需要知道清也是金(后金))而诸葛亮也早就成为了我们民族的一个精神象征,他一生矢志“恢复汉室,还于旧都”(《出师表》)。作者当然也希望国人能够一起“恢复汉室,还于旧都”。在我们文化中,诸葛亮早已是“兴汉”的象征。 (诸葛亮代表“兴复汉室,还于旧都”,是汉民族精神的象征)作者两次提到岳飞和诸葛亮,就是希望国人能够“抗金(清)”、能够“兴汉”。刚入关的满洲人不可能有那么丰富的联想,只有熟读华夏历史和典籍的人,才能够深刻理解其中的韵味。此外,秦可卿丧礼的榜文上写着“四大部州至中之地,奉天承运太平之国”,批书人是这样写的“可知是尧街舜巷衣冠礼义之乡矣”。“四大部州至中之地”正是体现了中原为尊、四夷宾服的汉家思想。《史记》中记载黄帝制衣冠、作礼义,华夏衣冠是汉家服饰中的束发、右衽,礼义则是等级礼法、伦理道义。满清大搞“剃发易服”,“剃发”改华夏衣冠为“金钱鼠尾”,而“易服”则是将华夏服饰改为丑陋难看的满服。

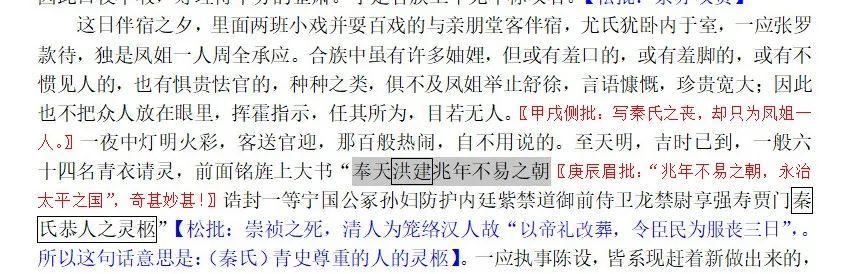

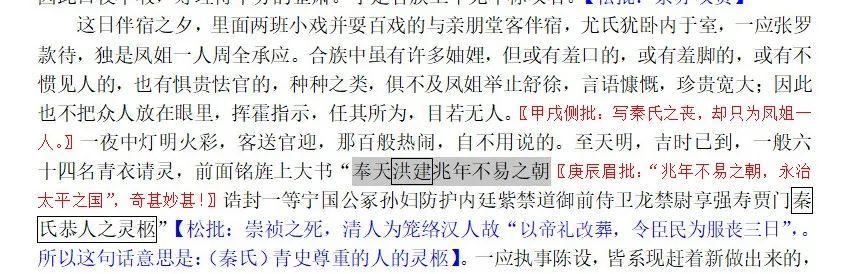

(诸葛亮代表“兴复汉室,还于旧都”,是汉民族精神的象征)作者两次提到岳飞和诸葛亮,就是希望国人能够“抗金(清)”、能够“兴汉”。刚入关的满洲人不可能有那么丰富的联想,只有熟读华夏历史和典籍的人,才能够深刻理解其中的韵味。此外,秦可卿丧礼的榜文上写着“四大部州至中之地,奉天承运太平之国”,批书人是这样写的“可知是尧街舜巷衣冠礼义之乡矣”。“四大部州至中之地”正是体现了中原为尊、四夷宾服的汉家思想。《史记》中记载黄帝制衣冠、作礼义,华夏衣冠是汉家服饰中的束发、右衽,礼义则是等级礼法、伦理道义。满清大搞“剃发易服”,“剃发”改华夏衣冠为“金钱鼠尾”,而“易服”则是将华夏服饰改为丑陋难看的满服。 所以他们入关之后,所有的典章制度都是承袭明朝,美其名曰“清承明制”,其实却篡改了许多。所以,这里的“衣冠礼义之乡”,只能是指中原华夏文明,这四个字绝不可能用来代指满清。宝玉说自己是“大舜之正裔,圣虞之功德仁孝”,同样是指华夏。同样是在第十回中,秦可卿丧礼上的铭旌上写着“奉天洪建兆年不易之朝”,再明显不过地指出这个“尧街舜巷衣冠礼义之乡”即是指明朝!“洪建”是指洪武(明太祖年号)和建文(建文帝年号),这是明朝最初的两个年号,而“兆年不易”从字面意义上来讲,即是指“万历”(明神宗年号)!

所以他们入关之后,所有的典章制度都是承袭明朝,美其名曰“清承明制”,其实却篡改了许多。所以,这里的“衣冠礼义之乡”,只能是指中原华夏文明,这四个字绝不可能用来代指满清。宝玉说自己是“大舜之正裔,圣虞之功德仁孝”,同样是指华夏。同样是在第十回中,秦可卿丧礼上的铭旌上写着“奉天洪建兆年不易之朝”,再明显不过地指出这个“尧街舜巷衣冠礼义之乡”即是指明朝!“洪建”是指洪武(明太祖年号)和建文(建文帝年号),这是明朝最初的两个年号,而“兆年不易”从字面意义上来讲,即是指“万历”(明神宗年号)!

《红楼梦》再明确不过地指出故国即是指明朝,他们所痛恨的正是清廷,希望国人能够学窦宪却匈奴三千余里、燕然石勒,学岳飞反抗金(清)人,矢志恢复大好河山,学诸葛亮“兴复汉室,还于旧都”。《红楼梦》所表达出来的是强烈的民族精神和矢志复仇的坚强信念!可如今一些人,却在牵强附会,说什么《红楼梦》是满文化的代表,实在是滑稽可笑!

(这些人还生活在梦中!)

不仅亵渎了《红楼梦》,也亵渎了华夏文明,对于无数华夏子民也是一种冒犯的行为!